Verbesserung der CO₂-Bilanz von Wasserstoff

Grüner Wasserstoff wird häufig als Schlüsseltechnologie für die Energiewende angesehen, da er einen umfassenden Ansatz für verschiedene Aspekte der Dekarbonisierung bietet, die durch Elektrifizierung und Batterietechnologien allein nicht vollständig gelöst werden können. Die aktuelle Realität ist jedoch, dass kein grüner Wasserstoff verfügbar ist – nicht einmal für Prozesse, für die es keine anderen praktikablen Lösungen gibt, wie etwa die Ammoniakproduktion oder die Direktreduktion in der Stahlindustrie. Die heutige Wasserstoffproduktion ist nach wie vor eine emissionsintensive Industrie. Herkömmliche Produktionsmethoden müssen verbessert werden, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Unterdessen können die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen der Elektrolyseur-Hersteller dazu beitragen, das Problem der Stack-Lebensdauer zu lösen und damit grünen Wasserstoff zur Realität werden zu lassen.

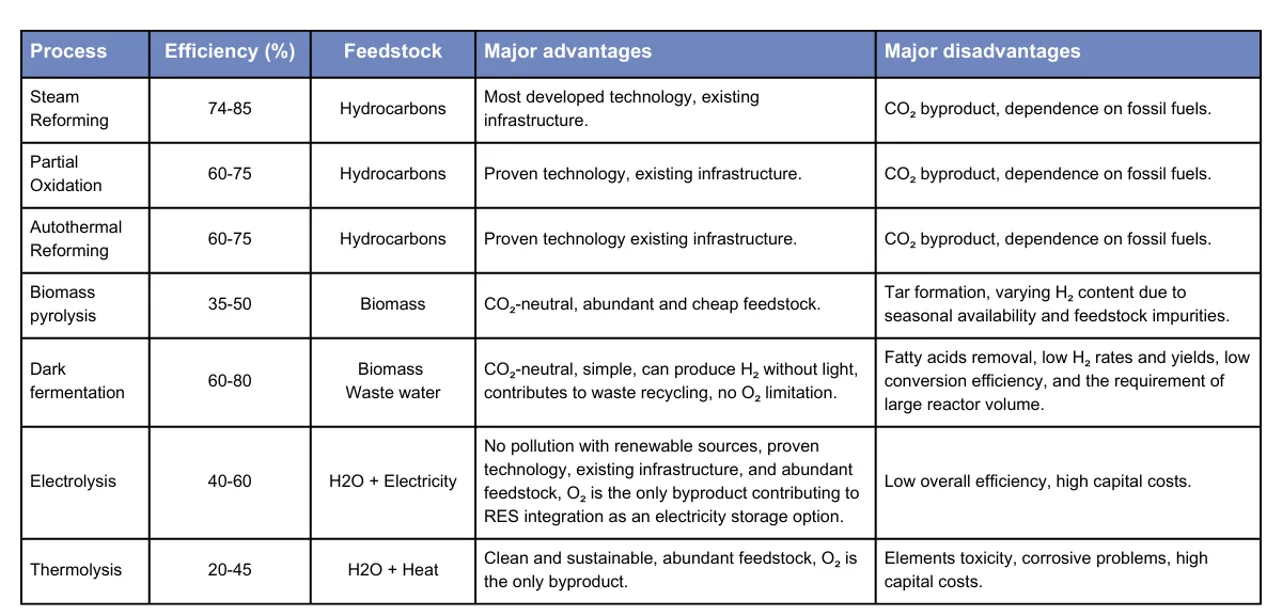

Wasserstoff ist weltweit der einzige Kraftstoff, der als umweltfreundlicher Sekundärenergieträger aus erneuerbaren Quellen anerkannt ist. Diese Aussage mag für manche überraschend sein. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen kommt Wasserstoff in der Natur nicht in reiner Form vor, sondern ist an Verbindungen wie Wasser (H2O) und Kohlenwasserstoffe wie Methan gebunden. Als Alternative zu fossilen Brennstoffen hat Wasserstoff den höchsten Energiegehalt aller bekannten Brennstoffe (122 kJ/g) und ist damit 2,75-mal höher als der von Kohlenwasserstoffen (Kapdan und Kargi 2006). Sein Nebenprodukt ist Wasser. Das bedeutet, dass Wasserstoff ein sauberer, leistungsstarker Brennstoff ist, dessen derzeitige Produktionswege jedoch Treibhausgase (THG) emittieren, siehe Abbildung 1.

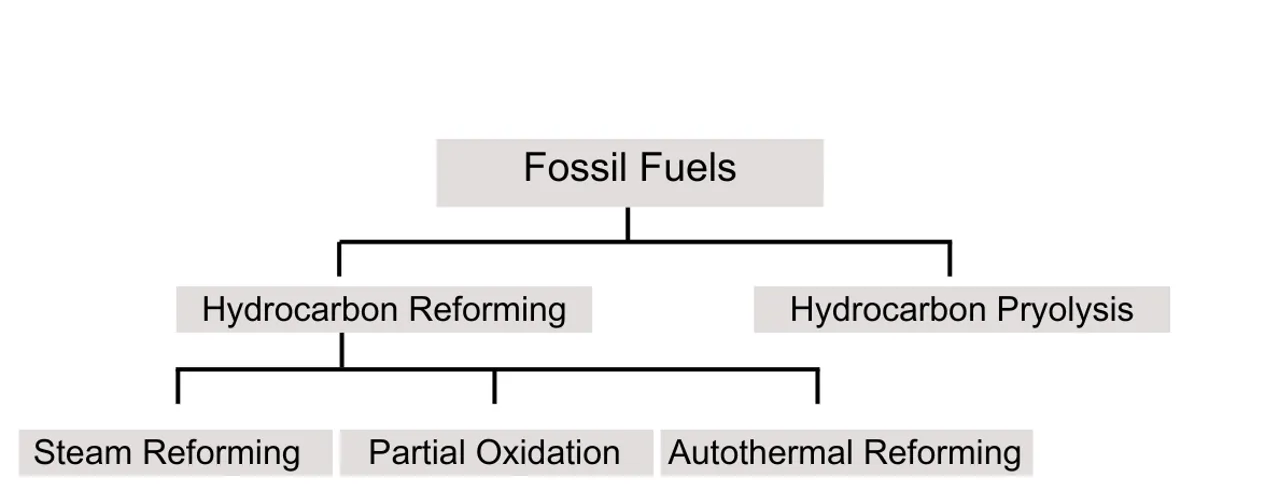

Einfach ausgedrückt besteht die größte Herausforderung darin, Wasserstoff zu gewinnen, nicht ihn zu nutzen. Wasser ist zwar eine ideale Wasserstoffquelle, doch laut Forschungsberichten stammen derzeit 48 % der Wasserstoffproduktion aus Erdgas (z. B. Methan), 30 % aus Schwerölen und/oder Naphtha und 18 % aus Kohle (zusammengefasst unter „grauer Wasserstoff“). Mit anderen Worten: Die kommerziell einsetzbaren und dominierenden Verfahren zur Wasserstofferzeugung basieren auf Kohlenwasserstoffen.

Grüner Wasserstoff, der Wasser und erneuerbare Elektrizität nutzt, ist jedoch eine Hoffnung, die sich noch nicht verwirklicht hat. In der EU stammen nur 0,4 % des Wasserstoffs aus grüner Elektrizität (KfW 2024). Projektstopps und Insolvenzen von Wasserstoffunternehmen lassen viele zweifeln. Dies wirft die Frage auf: Was kann getan werden, um die Emissionen aus der heutigen Wasserstoffproduktion zu reduzieren?

Kann der Wasserstoffbedarf durch grüne Produktion gedeckt werden?

Die künftige Nachfrage nach Wasserstoff wird im Allgemeinen durch das Bestreben angetrieben, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, geopolitische Spannungen zu stabilisieren und die Energieunabhängigkeit zu stärken. Die Faktoren, die grünen Wasserstoff früher teuer machten – Energieverluste und geringe Effizienz – könnten nun durch Wärmenutzung, die Einbindung erneuerbarer Energien und grüne Speichersysteme zur Kostensenkung beitragen.

Im Jahr 2023 stieg die Nachfrage nach emissionsarmem Wasserstoff um 10 %, bleibt aber unter 1 Mio. Tonnen. Jüngsten Schätzungen zufolge verursachen etwa 95 % des heute gewonnenen Wasserstoffs (74 Millionen Tonnen) jährlich 830 Millionen Tonnen CO₂ (MIT Climate Portal). Gemäß der Produktionsschätzung für 2020 wird der aktuelle Wasserstoffbedarf hauptsächlich aus Steinkohle (19 %) und zum größten Teil (59 %) aus Erdgas gedeckt.

Obwohl dieses Verhältnis etwas enttäuschend ist, tragen diese Wasserstoffproduktionswege etwa 2 % zu den geschätzten jährlichen CO₂-Gesamtemissionen weltweit bei. Sollte die Nachfrage wie prognostiziert steigen, würden die jährlichen CO₂-Emissionen entsprechend zunehmen.

Regierungen bemühen sich, das Marktwachstum durch die Einführung von Vorschriften, Anreizprogrammen und Strategien zu fördern (IEA, 2024). Insbesondere in der EU werden Milliarden in Projekte investiert. Diese engagierten Initiativen deuten auf eine zukünftige Nachfrage nach emissionsarmem Wasserstoff hin, die bis 2030 auf bis zu 1,5 Mio. Tonnen pro Jahr steigen und damit die derzeitige Nachfrage verdreifachen könnte (IEA, 2024). Nach Prognosen von McKinsey & Company (2023) könnte die Nachfrage nach sauberem Wasserstoff um das 100-Fache steigen und bis 2050 zwischen 125 und 585 Mt pro Jahr erreichen.

Die zukünftige Wasserstoffnachfrage wird anfangs vorrangig durch die Umstellung bestehender Anwendungen auf sauberen Wasserstoff bestimmt. Nach 2030 wird ein erheblicher Nachfragezuwachs durch neue Anwendungen wie die Stahlherstellung und die Nutzung als Grundstoff in der chemischen Industrie erwartet. Die Nachfrage ist zwar vorhanden, doch fehlt es an der Realisierung von sauberem, bezahlbarem Wasserstoff.

Umstellung auf emissionsarme Wasserstoffproduktion

Bezahlbarer grüner oder blauer Wasserstoff dürfte in den nächsten zehn Jahren nicht realistisch sein. Grüner Wasserstoff wäre heute zwar dreimal so teuer, bis 2030 aber optimistisch gesehen nur doppelt so teuer. Die Stromkosten sind eine Voraussetzung, aber auch die Elektrolysetechnologie ist für wettbewerbsfähige Wasserstoffpreise nicht geeignet: Da die Elektrolyseur-Stacks nicht für einen flexiblen Einsatz – und damit die Nutzung niedriger Strompreise – ausgelegt sind und alle zwei Jahre ausgetauscht werden müssen, sind die Hardwarekosten nicht tragbar. Dieses Problem muss in der Forschung und Entwicklung angegangen werden. Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer im Zusammenhang mit der geringen Effizienz: Die Hochtemperatur-Elektrolyse verspricht einen wesentlich effizienteren Prozess, der die Kosten durch geringere Energieverluste senken könnte.

Die derzeitige Nachfrage könnte zu einer erhöhten Wasserstoffproduktion aus fossilen Brennstoffen führen. Dieser konventionelle Produktionsweg ist in Abbildung 2 dargestellt und behält aufgrund der kommerziell verfügbaren Infrastruktur und des Know-hows seine Dominanz. Damit wird die Notwendigkeit, die Emissionen von schwarzem oder grauem Wasserstoff zu senken, zu einem wichtigen Ziel.

Erheblicher Wärme- und Energiebedarf für die Dampfreformierung von Methan (SMR)

Die derzeit am weitesten verbreitete und kostengünstigste Methode zur Wasserstofferzeugung ist die Dampfreformierung von Methan (SMR), auf die etwa die Hälfte der weltweiten Wasserstoffproduktion entfällt. Die geschätzten Grenzkosten für die Wasserstofferzeugung durch SMR lagen bei 3,5 EUR/kg. Durch CO₂-Abscheideanlagen stieg dieser Preis auf 4,41 EUR/kg (European Hydrogen Observatory, 2023). Die Abhängigkeit von Strom aus dem Netz verdoppelte diese Schätzungen für 2023.

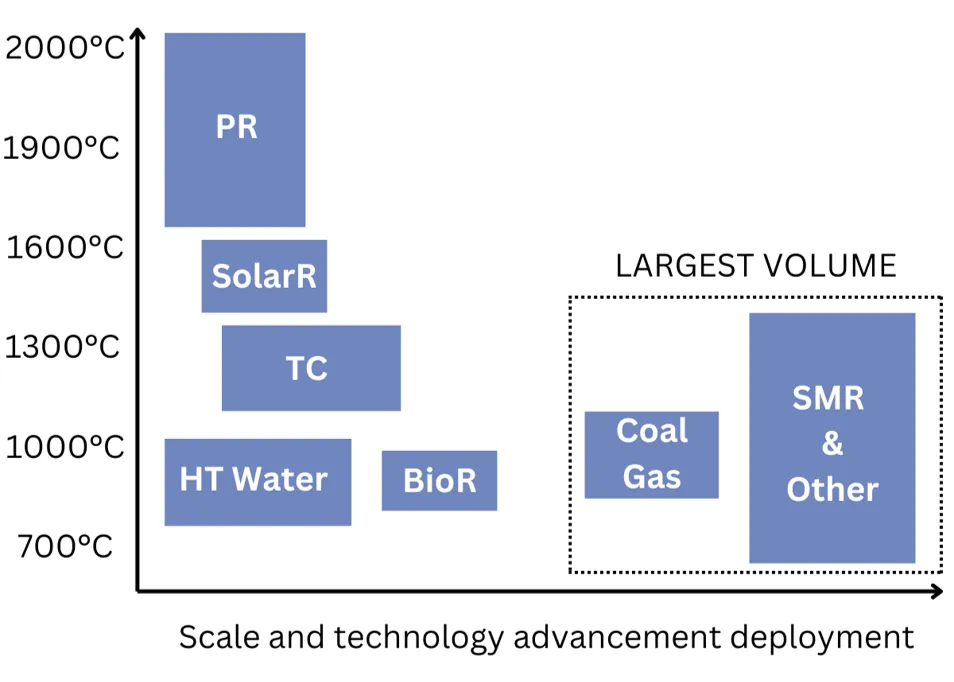

Unabhängig vom eingesetzten Rohstoff kann die Bereitstellung hoher Temperaturen mit erheblichen Kosten verbunden sein. Dennoch sind für die meisten bekannten Verfahren hohe Temperaturen erforderlich, um die notwendige Reaktionskinetik zu erreichen und eine effiziente Umwandlung in Wasserstoff zu gewährleisten (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Temperaturanforderungen für verschiedene Verfahren zur Wasserstofferzeugung in Abhängigkeit von Umfang und Technologieeinsatz, die einen erheblichen Wärme- und/oder Energiebedarf in verschiedenen Prozessen und Verfahren wie Plasmareformierung (PR), Solarreformierung (SolarR), thermochemischen Kreisläufen (TC), Biomassevergasung (BioR), Kohlevergasung (Coal Gas) und Dampfreformierung von Methan und anderen Kohlenwasserstoffen (SMR) aufzeigen. Übernommen und modifiziert aus Muritala et al., 2020.

Wie man die CO2-Bilanz von SMR verbessert

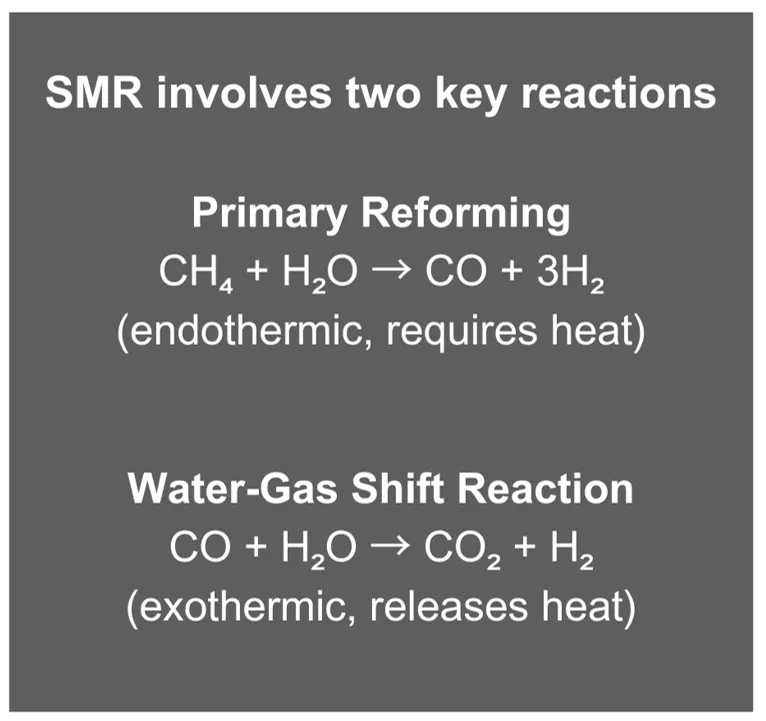

Eine Kombination aus Elektrifizierung und Abwärmerückgewinnung kann die Emissionen des Prozesses senken. Der benötigte Dampf kann durch Strom bereitgestellt werden. Das Speichersystem von Kraftblock nutzt günstige Strompreise zum Laden und umgeht kostenintensive Bezugszeiten. Dadurch wird Strom wettbewerbsfähig oder sogar günstiger als Erdgas, der übliche Brennstoff für die Dampferzeugung. Die Aufwertung der bei der SMR anfallenden Abwärme kann den Prozess erheblich verbessern. Die Wassergas-Shift-Reaktion und die Abgase aus dem Reformer setzen erhebliche Überschusswärme frei. Diese Wärmeenergie geht ohne geeignete Rückgewinnungssysteme verloren, was zu einer Verringerung des Gesamtwirkungsgrades und einem erhöhten Energiebedarf führt.

So funktioniert es:

Die Primärreaktion der SMR findet bei Temperaturen zwischen 700 °C und 1.000 °C und Drücken zwischen 3 und 25 bar statt. Bei diesem Verfahren strömt ein Gemisch aus Wasserdampf und Methan über einen Katalysator auf Nickelbasis, wodurch die endotherme Reaktion zur Erzeugung von Wasserstoff erleichtert wird.

Vergasungsverfahren erfolgen in der Regel bei Temperaturen von über 800 °C. Sie werden häufig mit der Dampfreformierung kombiniert, bei der kohlenstoffhaltige Materialien in Synthesegas (ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid) umgewandelt werden, bevor sie einer weiteren Dampfreformierung unterzogen werden, um die Wasserstoffausbeute zu erhöhen.

Optimierung der Abgaswärmerückgewinnung

Der Verbrennungsprozess in einer SMR-Anlage erzeugt Rauchgas, das den Reformer bei etwa 1.000 °C verlässt und anschließend im Konvektionsbereich auf Temperaturen unter 180 °C abgekühlt wird. Dies bietet erhebliche Möglichkeiten zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von Abwärme, insbesondere in folgenden Bereichen:

- Vorwärmung von Kesselspeisewasser: Die heißen Abgase (800–1.200 °C) können zur Vorwärmung des in den Kessel oder einen Abhitzedampferzeuger (HRSG) eintretenden Wassers umgeleitet werden, wodurch der externe Energiebedarf für die Dampferzeugung reduziert wird. Durch den Einsatz eines Hochtemperaturspeichers kann die Energie flexibel für den Betrieb genutzt werden.

- Ergänzung von Prozessdampf: Die zurückgewonnene Wärme kann auch zur Dampferzeugung mit Speicher und Abhitzedampferzeuger genutzt werden, wodurch der Brennstoffverbrauch reduziert wird. Die Dampferzeugung kann mit Strom kombiniert werden: Eine Hochtemperatur-Elektrifizierung mit Speicher ermöglicht niedrige Energiekosten.

- Erdgasvorwärmung: Das heiße Abgas aus der SMR kann das einströmende Methangas vorwärmen, wodurch der Energiebedarf für die Reformierung sinkt.

- Verbrennungsluftvorwärmung: Die Integration eines Luftvorwärmsystems erhöht den Wirkungsgrad des Brenners, senkt den Gesamtbrennstoffverbrauch und hält gleichzeitig die für die SMR erforderlichen hohen Temperaturen aufrecht.

Steigerung der Effizienz der grünen Wasserstoffproduktion

Es wird auch wichtig sein, die Energieeffizienz und die Kosten bei der Produktion von grünem Wasserstoff zu verbessern. Ideen hierfür umfassen die Speicherung von grüner Wärme aus überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien mit Kraftblock, der diese Wärme dann für Festoxid-Elektrolyseure (SOEC) bereitstellt. SOEC nutzt erhöhte Temperaturen zwischen 500 °C und 1000 °C, um die Wirksamkeit der Elektrolyse zu verbessern. Das Kraftblock Net-Zero Heat System ist in der Lage, kostengünstig Dampf zu erzeugen, der in diesem Prozess genutzt werden kann. Darüber hinaus kann das System die Heizelemente des Elektrolyseurs ersetzen und so eine stabile Wärmeversorgung zu flexiblen Zeiten gewährleisten und die mit diesem Teil des Stromverbrauchs verbundenen Kosten senken.

Es gibt noch zahlreiche weitere Methoden zur Wasserstofferzeugung und Möglichkeiten zur Leistungssteigerung, die in diesem Artikel nicht alle aufgeführt werden können.

Fazit für eine sauberere Wasserstoffproduktion zum jetzigen Zeitpunkt

Aufgrund der langsamen Marktreife von grünem Wasserstoff ist es leider erforderlich, schrittweise vorzugehen, um die CO₂-Bilanz von Wasserstoff zu verbessern. Die Umrüstung bestehender kohlenwasserstoffbasierter Systeme auf grünen Strom und Abwärmerückgewinnung, sofern noch nicht umgesetzt, kann als Übergangsmaßnahme dienen. Die Integration von Wärmespeichersystemen, die die Bereitstellung erschwinglicher Wärme erleichtern, trägt nachweislich zur Wirtschaftlichkeit der Produktion von grünem Wasserstoff bei. Der Einsatz der Hochtemperatur-Elektrolyse ist aufgrund dieser Verbesserung vielversprechend, um alternative Verfahren zu übertreffen.

Quellen

Diéguez, P., Ursúa, A., Sanchis, P., Sopena, C., Guelbenzu, E., & Gandía, L. (2008). Thermal performance of a commercial alkaline water electrolyzer: Experimental study and mathematical modeling. International Journal of Hydrogen Energy, 33(24), 7338-7354. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.09.051

Dincer, I., & Acar, C. (2017). Review and evaluation of hydrogen production methods for better sustainability. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 597–611. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.107

European Hydrogen Observatory. (n.d.). Cost of hydrogen production. Retrieved from https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/hydrogen-landscape/production-trade-and-cost/cost-hydrogen-production. Date of last access Feb 11, 2025

IEA, D. (2021). Global Hydrogen Review 2021. Public Report

IEA. (2024). Global Hydrogen Review 2024. IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024, Licence: CC BY 4.0

IRENA. (2020). Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5⁰C Climate Goal. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Ivy, J. (2004). Summary of electrolytic hydrogen production: Milestone completion report (NREL/MP-560-36734). National Renewable Energy Laboratory. https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/36734.pdf

Kalamaras, C. M., & Efstathiou, A. M. (2012). Hydrogen Production Technologies: Current State and Future Developments. Conference Papers in Science, 2013(1), 690627. https://doi.org/10.1155/2013/690627

Kapdan, I. K., & Kargi, F. Bio-hydrogen production from waste materials. Enzyme and Microbial Technology, 38, 569–582.

McKinsey & Company. (2023). Global energy perspective 2023: Hydrogen outlook. Retrieved February 5, 2025, from https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023-hydrogen-outlook

MIT Climate Portal. (n.d.). Hydrogen. Retrieved from https://climate.mit.edu/explainers/hydrogen

Muritala, I. K., Guban, D., Roeb, M., & Sattler, C. (2020). High temperature production of hydrogen: Assessment of non-renewable resources technologies and emerging trends. International Journal of Hydrogen Energy, 45(49), 26022-26035. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.08.154

Wappler, M., Unguder, D., Lu, X., Ohlmeyer, H., Teschke, H., & Lueke, W. (2022). Building the green hydrogen market – Current state and outlook on green hydrogen demand and electrolyzer manufacturing. International Journal of Hydrogen Energy, 47(79), 33551-33570. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.07.253