Thermische Energiespeicherung: Sensible vs. latente Wärmespeicher

Was sind sensible und latente Wärmespeicher?

Thermische Energiespeicher lassen sich anhand vieler Merkmale unterscheiden. Die Unterscheidung zwischen sensiblen und latenten Wärmespeichern zielt darauf ab, zwischen den in den Speichersystemen verwendeten Materialien abzugrenzen.

Die sensible Wärmespeicherung basiert auf der Erwärmung eines Materials ohne Änderung seines Aggregatzustands. Das Material wird durch Wärmeübertragung erwärmt. Seine Speicherkapazität wird durch die spezifische Wärmekapazität des Materials, die Temperaturdifferenz zwischen dem Lade- und Entladevorgang sowie das Volumen oder die Masse des Materials bestimmt. Zu den gängigen Speichermedien gehören geschmolzene Salze, Sand, Gestein, Keramik oder Beton.

Kraftblock hat ein spezielles Material entwickelt, um die Eigenschaften zu verbessern, die notwendig sind, um die Wärmekapazität zu erhöhen sowie ein schnelles Laden und Entladen zu ermöglichen und so den betrieblichen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Lesen Sie hier mehr über das spezielle Speichermedium von Kraftblock.

Latente Wärmespeicherung basiert auf der Wärme, die während der Phasenänderung eines Materials, typischerweise von fest zu flüssig, absorbiert oder abgegeben wird. Während dieses Übergangs werden große Mengen an Energie bei nahezu konstanten Temperaturen gespeichert, was ideal für Anwendungen ist, die thermische Stabilität erfordern.

Die jüngsten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten konzentrieren sich auf Hochtemperatur-Phasenwechselmaterialien (PCM) wie Metalllegierungen, Salze, die ebenfalls latent sein können, und Fest-Fest-Übergänge. PCMs auf Aluminium-Silizium-Basis (Al-Si) [6] können beispielsweise bei bis zu 1000 °C eingesetzt werden und erreichen beeindruckende Latentwärmewerte von über 900 J/g, was bis zu doppelt so viel sein kann wie bei Materialien zur sensiblen Wärmespeicherung. Einige experimentelle Legierungen haben sogar noch höhere Kapazitäten mit Schmelzpunkten über 1000 °C und außergewöhnlicher thermischer Leistung gezeigt.

Warum die Speicherung thermischer Energie für die Energiewende wichtig ist

Angesichts der sich beschleunigenden globalen Energiewende wird die Dekarbonisierung der industriellen Wärmeversorgung zu einer der dringlichsten [1] und technisch anspruchsvollsten Aufgaben. Thermische Energiespeicher (TES), die bei Temperaturen über 400 °C und in einigen Fällen bis zu 1500 °C betrieben werden, spielen bei dieser Transformation eine entscheidende Rolle. Durch die Elektrifizierung von Wärmeprozessen und die Rückgewinnung hochwertiger industrieller Abwärme schließt die Hochtemperatur-TES eine grundlegende Lücke im zukünftigen Energiesystem.

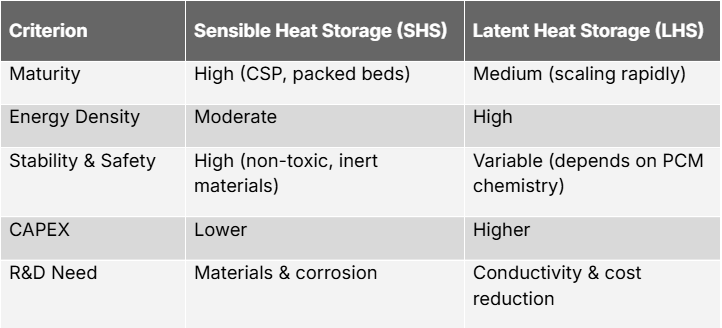

Das Grundprinzip ist simpel: Wärme – direkt oder aus elektrischer Energie umgewandelt – wird gespeichert, wenn sie kostengünstig oder verfügbar ist, und bei Bedarf freigesetzt. Die technologische Landschaft ist dabei vielfältig. Zwei Hauptansätze dominieren diesen Bereich: sensible Wärmespeicherung (SHS) und latente Wärmespeicherung (LHS). Jeder Ansatz hat seine Vorteile, Kompromisse und Auswirkungen auf CAPEX, OPEX und die industrielle Integration.

Was sind die Hauptunterschiede zwischen sensibler und latenter Wärmespeicherung?

Neben dem Material ist der Technologiereifegrad (TRL) ein weiterer wichtiger Faktor. Die sensible Wärmespeicherung, insbesondere mit geschmolzenen Salzen, ist der Standard für viele CSP-Anwendungen [3] und wird typischerweise zwischen 290 °C und 565 °C betrieben. Festbettsysteme hingegen verwenden feste Materialien und können Temperaturen von weit über 1000 °C erreichen. Kraftblock, ein System mit Schüttbett-Technologie, hat seine Einsatzreife in verschiedenen Projekten erfolgreich demonstriert.

Latentwärmespeichermaterialien haben einen niedrigeren Technologiereifegrad und werden bislang vor allem in der Forschung analysiert. Der Phasenwechsel der Materialien erschwert die Konstruktion des Speichertanks und des Energiespeichersystems im Vergleich zu einfachen Systemen, die sensible Wärmespeichermaterialien verwenden. Viele Materialien reagieren zudem mit bestimmten Elementen, was zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen führt.

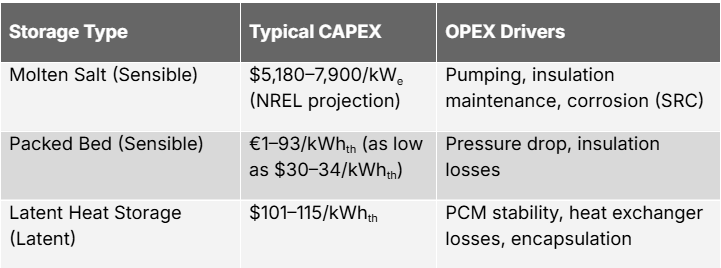

Wie hoch sind die Kosten für Materialien zur sensiblen bzw. latenten Wärmespeicherung?

Sensible Wärmespeichermaterialien zeichnen sich durch relativ niedrige Kosten aus, sowohl hinsichtlich der Investitionen als auch des Betriebs. Systeme auf Basis von Gestein oder Keramik erreichen oft Investitionskosten von unter 35 US-Dollar pro Kilowattstunde thermisch (kWhth), was sie für den großflächigen Einsatz besonders attraktiv macht.

Das sensible Wärmematerial von Kraftblock wird aus Schlacke, einem Abfallprodukt, upcycelt und ist daher besonders kostengünstig, was die Investitionskosten für Wärmespeicher zusätzlich senkt.

Wirtschaftlich gesehen ist Latentwärmespeichermaterial nach wie vor teurer. Phasenwechselmaterialien (PCM), insbesondere solche auf Metallbasis, sind kostspielig und müssen oft gekapselt werden, um Stabilität zu gewährleisten und eine Degradation zu verhindern. Je nach Material und Systemdesign können die Kapitalkosten 100 US-Dollar pro kWhth übersteigen. Trotz dieser Kosten haben mehrere Demonstratoren die Machbarkeit des Konzepts im industriellen Maßstab bewiesen.

Die Energiedichte sensibler und latenter Wärmespeichermaterialien

Das wichtigste Versprechen der Forschung im Bereich Latentwärmespeichermaterialien liegt in ihrer Energiedichte: Bei gleicher Grundfläche können Latentwärmesysteme deutlich mehr Energie speichern als ihre sensiblen Pendants. Kleine Speichersysteme sind an vielen Industriestandorten ein wichtiger Faktor. Dieser Vorteil hat jedoch seinen Preis. Viele PCMs, insbesondere in fester Phase, leiden unter einer geringen Wärmeleitfähigkeit, was die Lade- und Entladeraten begrenzt. Um diesem Problem zu begegnen, werden in fortschrittlichen Konstruktionen Materialien wie Graphitschaum oder nanoverstärkte Verbundwerkstoffe eingesetzt, um die Wärmeübertragung zu verbessern.

Die Energiedichte der sensiblen Wärmespeicherung ist vergleichsweise gering und wird primär durch die spezifische Wärmekapazität sowie die Temperatur des Prozesses bestimmt. Der Hochtemperaturansatz von Kraftblock erreicht eine herausragende Kapazität von bis zu 1,2 MWh pro m³, eine der besten im Bereich der sensiblen Wärmespeicherung. Das Laden und Entladen ist bei sensiblen Wärmespeichern effizienter, was ein entscheidender Faktor bei industriellen Prozesswärmeanwendungen ist.

Wie verhalten sich Wartung und Sicherheit bei der Speicherung von sensibler und latenter Wärme?

Beide Systeme sind im Allgemeinen wartungsfreundlicher als beispielsweise eine industrielle Wärmepumpe, da sie nur wenige bewegliche Teile und einfache Speichersystemkomponenten aufweisen. Da sich das Material für sensible Wärme in der Regel nicht bewegt oder verändert, ist das Be- und Entladen sehr einfach, wodurch der Wartungsaufwand sehr gering ist. Somit birgt das System praktisch keine Gefahren. Eine Ausnahme bildet geschmolzenes Salz, das bei hohen Temperaturen korrosiv sein kann und als Sonderabfall gilt. Kraftblock-Systeme sind speziell auf geringen Wartungsaufwand ausgelegt, und Teile des Systems können sogar während des Betriebs gewartet werden, ohne Ausfallzeiten in der Industrie.

Latente Wärmespeicherung unterliegt völlig anderen Sicherheitsanforderungen, da sich das Material verändert und ein Speicher für feste und flüssige Formen ausgelegt sein muss. Die häufig verwendete Legierung 347H beispielsweise neigt bei Temperaturen über 550 °C zu Spannungsrelaxationsrissen, was zu Betriebsrisiken und kostspieligen Reparaturen führt. Neue Materialien wie Therma 4910 weisen eine vielversprechende Beständigkeit auf und könnten dazu beitragen, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern. Die zusätzliche Komplexität der Latentwärmespeicherung in Bezug auf Wartung und sicheren Betrieb bedeutet auch höhere Investitions- und Betriebskosten für die Anlage.

Die breitere wirtschaftliche Perspektive: Kosten sind nicht nur Materialkosten

Der tatsächliche wirtschaftliche Wert der thermischen Energiespeicherung bei hohen Temperaturen zeigt sich nicht nur in den Investitions- und Betriebskosten, sondern auch darin, wie sie sich in das breitere Energiesystem integrieren lässt. Durch die Ermöglichung von Lastspitzenkappung, Lastverschiebung, Elektrifizierung und Abwärmeverwertung kann TES die Gesamtenergiekosten eines Industriestandorts senken.

Bei Salzschmelzesystemen waren die Investitionskosten in der Vergangenheit hoch – über 7.000 US-Dollar pro kWel bei Integration in CSP-Türme [8]. Mit der Skalierung der Technologie werden jedoch erhebliche Kostensenkungen prognostiziert. Festbettsysteme mit Gestein, Keramik oder Kraftblock-Material bieten eine wesentlich flachere Kostenkurve, geringere Investitionen und eine einfachere Konstruktion.

Latente Wärmespeichertechnologien sind trotz ihrer hohen Speicherdichte nach wie vor teuer. Kommerzielle PCM-Systeme erfordern noch immer einen hohen technischen Aufwand und sind noch nicht für alle Anwendungen kostengünstig. Wenn jedoch der Platz begrenzt ist oder eine konstante Temperaturleistung von entscheidender Bedeutung ist, kann die zusätzliche Investition gerechtfertigt sein.

Kombination aus Kraftblock und Salzschmelze

Im Rahmen des Newcline-Projekts wurde Kraftblock-Material verwendet, um den größten Teil der kostenintensiven Salzschmelze in einem thermischen Energiespeicher-Demonstrator beim DLR zu ersetzen. Hier wurde Salzschmelze nicht nur als Speichermedium, sondern auch als Wärmeträgermedium verwendet. Die höhere Speicherkapazität ließe sich durch den Einsatz des vergleichsweise günstigen Kraftblock-Materials realisieren, was die Wirtschaftlichkeit bestehender Speicher auf Basis von geschmolzenem Salz verbessert. Erfahren Sie hier mehr über das Projekt.

Quellen

- Solar Thermal World (2024): Worldwide overview of high-temperature energy storage system providers. Online: https://solarthermalworld.org/news/worldwide-overview-of-high-temperature-energy-storage-system-providers/

- Joris van Niel and Ken Somers with Chiara Magni and Marcin Hajłasz, McKinsey Sustainability (2024): Net-zero electrical heat: A turning point in feasibility. Online: https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/net-zero-electrical-heat-a-turning-point-in-feasibility

- Sven Eckert, Helmholtz Zentrum Dresden Düsseldorf (2025): Electrification of industrial processes. Online: https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=73776&pNid=0&pLang=en

- Karlsruhe Institute for Technology (2024): Energy Storage Systems: 100 Times Better Heat Transfer Thanks to the Use of Liquid Metal. Online: https://www.kit.edu/kit/english/pi_2024_029_energy-storage-systems-100-times-better-heat-transfer-thanks-to-the-use-of-liquid-metal.php

- Matthias Rehfeldt, Simon Bußmann, Tobias Fleiter (all Fraunhofer ISI), Jeffrey Rissman (Energy Innovation), Agora Industry (2024): Direct electrification of industrial process heat. Online: https://www.agora-industry.org/publications/direct-electrification-of-industrial-process-heat

- Entelios (2024): How Industrial Companies Can Use the Electrification of their Heat Generation as an Additional Source of Revenue. Online: https://www.entelios.de/en/how-industrial-companies-can-use-the-electrification-of-their-heat-generation-as-an-additional-source-of-revenue/

- National Renewable Energy Lab: Concentrating Solar Power. Online: https://atb.nrel.gov/electricity/2024/concentrating_solar_power

- Karri Takki, Statzon(2024): Thermal Energy Storage Market Trends and Leaders (2024-2032). https://statzon.com/editors-highlights/thermal-energy-storage-market-key-trends-growth-drivers-market-segmentation-and-leading-players-2024-2032

- European Commission, Joint Research Centre, Clean Energy Observatory (2024): Novel Thermal Energy Storage in theEuropean Union. Online: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC135002/JRC135002_01.pdf

- Susan Kramer, SolarPaces (2024): Long-duration thermal energy storage in sand begins NREL demo. Online: https://www.solarpaces.org/100-hour-thermal-energy-storage-in-sand-begins-nrel-demo/